ZAHLEN ZUM TAG. Von einer klaren Präferenz für eine FPÖ-geführte Regierung kann keine Rede sein: Es ist notwendig, dem „Wählerwille“-Gerede jetzt erst recht entgegenzutreten.

Zumal Österreich eine repräsentative Demokratie mit Verhältniswahlrecht ist, ist es verwerflich, Nationalrats- als Kanzlerwahlen darzustellen, wie es zuletzt auch die ÖVP getan hat; ist es außerdem verwerflich, wie Herbert Kickl und die FPÖ so zu tun, als sei die stärkste Partei Wahlsiegerin in dem Sinne, dass sie nun einen Rechtsanspruch auf das Kanzleramt habe.

Es mag der Wählermobilisierung dienen, es wird damit jedoch schwerer Schaden angerichtet: Viele Leute fallen darauf herein und verlieren dann das Vertrauen in die Politik, wenn es anders kommt – was in der Natur der Sache liegt.

Es gibt keinen „Wählerwillen“. Genauer: Von einem solchen kann allenfalls bei einer Volksabstimmung oder einer Bundespräsidenten-Wahl gesprochen werden, wenn das Votum der absoluten Mehrheit bindend bzw. entscheidend ist. Bei einer Nationalratswahl ergeben sich Mehrheitsverhältnisse und damit verbundene Optionen. Zuletzt beispielsweise Schwarz-Rot-Pink oder -Grün sowie Blau-Schwarz.

Wichtig auch: Wähler bringen durch ihre Stimme für eine Partei keine Koalitionspräferenz zum Ausdruck. Man kann allenfalls nur abschätzen, was mehr und was weniger gewünscht wird. Und auch das nur indirekt.

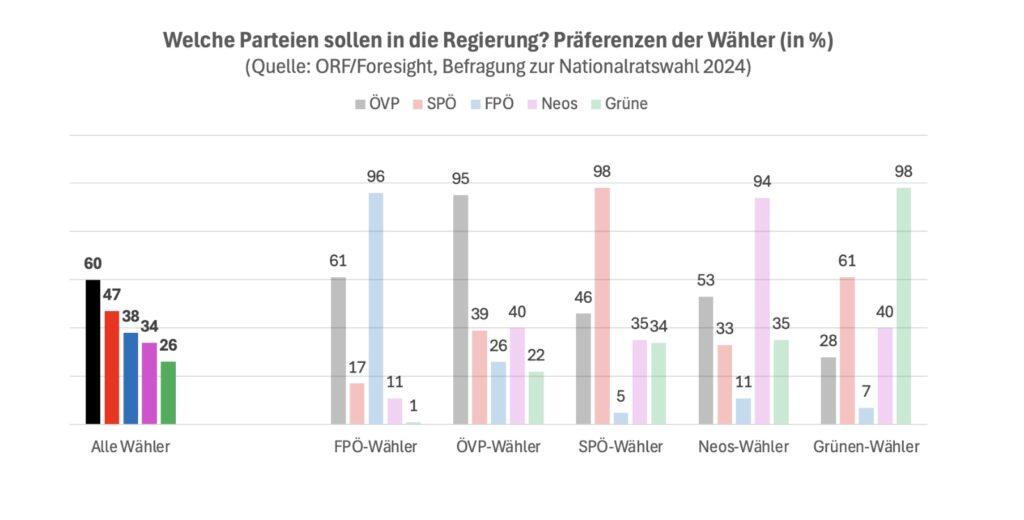

Bei der ORF-Befragung zur Nationalratswahl 2024, die das Sozialforschungsinstitut „Foresight“ durchgeführt hat, ist erhoben worden, welche Parteien in die Regierung sollen. Das Ergebnis widerspricht dem Eindruck, den Kickl und die FPÖ ständig vermitteln: 60 Prozent nannten die ÖVP, 47 Prozent die SPÖ und lediglich 38 Prozent die FPÖ. Auf Neos entfielen 34, auf die Grünen 26 Prozent der Nennungen.

Auffallend: Nicht-FPÖ-Wähler wollen die FPÖ eher nicht in der Regierung. Bei SPÖ-, Grünen- und Neos-Wählern tun das nur fünf bis elf Prozent. Bei ÖVP-Wählern handelt es sich zwar um 26 Prozent, das sind aber noch immer deutlich weniger, als in ihren Reihen Neos (40 Prozent) und Sozialdemokraten (39) mit in der Verantwortung sehen wollen – bzw. gewollt hätten.