ANALYSE. Zumindest Philippa Straches Vorzugsstimmen-Ergebnis hätte dem ehemaligen FPÖ-Chef ein Zeichen sein können. Gemeinsam mit ihr will er jedoch nicht einmal das wahrhaben.

Selbstbewusstsein kann man Heinz-Christian und Philippa Strache ja nicht gerade absprechen: Sie nehme den „demokratischen Wählerauftrag“ und damit ihr Nationalratsmandat an, verkündete der ehemalige FPÖ-Chef auf Facebook. Und sie selbst wurde in einer Aussendung noch deutlicher: Sie sehe sich gegenüber jenen Menschen in der Pflicht, „die mit klarem Bürgervotum bei freien Wahlen unbeeinflusst entschieden haben“. Stellt sich nur die Frage: Wovon reden die beiden überhaupt?

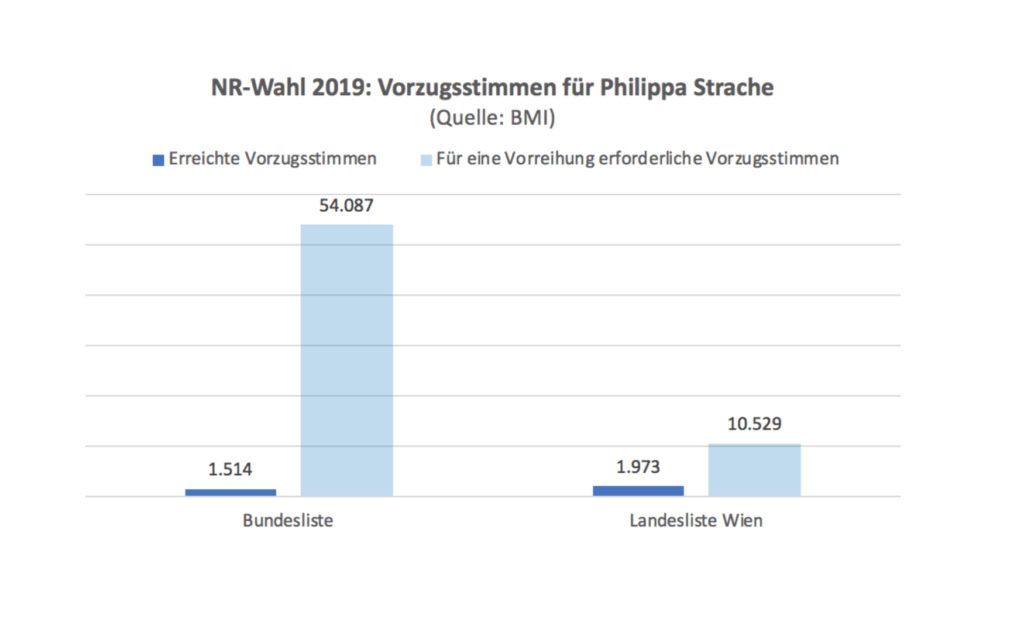

Die Wirklichkeit schaut folgendermaßen aus: Die Partei, mit der die Straches mittlerweile gebrochen haben, hat ihr zwei Listenplätze gegeben. Die Wähler dagegen haben ihr eher eine Absage erteilt: Auf der Bundesliste musste sie sich mit 1514 Vorzugsstimmen begnügen und auf der Wiener Landesliste mit 1973. Das ist nicht nichts, aber viel zu wenig, um von einem demokratischen Wählerauftrag sprechen zu können. Das wäre erst dann der Fall, wenn sie viel, viel mehr erreicht hätte. Mindestens 54.087 Stimmen auf der Bundes- oder 10.529 Stimmen auf der Landesliste nämlich. Warum? Weil genau das die Hürden für eine Vorreihung bzw. die Überwindung des Vorschlags der Freiheitlichen Partei Österreichs gewesen wären.

Wie auch immer: Die Straches geben sich wesentlich größer und erfolgreicher als sie sind. Kein Wunder: Nachdem die Partei die Facebook-Seite einstellte, die auf seinen Namen lief, hat er fast alles verloren. Nach Vizekanzleramt und Parteivorsitz war damit auch eine entscheidende Öffentlichkeit weg. Das war quasi eine Bühne in einem riesigen Stadion mit rund 800.000 Zuhörerinnen und Zuhörern.

Jetzt muss er bei null anfangen und sehr wahrscheinlich erst bitter erfahren, dass seine politische Laufbahn längst vorbei ist: Die vielen Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl waren wohl nur eine Art Trotzreaktion geschockter Anhänger. Motto: Jetzt erst recht. Die Partei konnte damit sehr gut leben. Philippas Vorzugsstimmenergebnisse hätten ihm aber schon zeigen können, dass da kaum noch etwas ist; ganz zu schweigen von den massiven FPÖ-Verlusten.

Was Strache fehlt für ein Comeback ist dies: Sein Mastermind Herbert Kickl. Das war der Mann, der maßgeblich daran beteiligt war, dass er groß werden konnte. Ja, Kickl hat als einer der ersten in Österreich erkannt, dass man sich über soziale Medien eine eigene Öffentlichkeit (und damit auch Wirklichkeit) aufbauen kann. Er geht Strache ab. Ja, es ist noch schlimmer für diesen: Kickl hat sich erstens verselbstständig; er ist selbst recht populär geworden in der rechten Wählerschaft. Und er hat sich zweitens zum Gegenspieler von Strache entwickelt. Das ist heftig für diesen.

dieSubstanz.at spricht Sie an? Unterstützen Sie dieSubstanz.at >

Um politisch wiederaufstehen zu können, bräuchte Strache neben einer Öffentlichkeit, die er nicht mehr hat und die ihm Philippa als Hinterbänklerin kaum ermöglichen kann, viele weitere Dinge, über die er darüber hinaus auch nicht mehr verfügt: Berater, Mitstreiter und vor allem Geld, Geld, Geld.

Womit sich der Kreis wieder schließt: Soweit bekannt, ist das Geld, das bei seinem Aufstieg geholfen hat, nicht vom Himmel gefallen, sondern in Form von Parteienförderungsmitteln von Steuerzahlern gekommen. Soll heißen: Wie Philippa Strache darüber hinwegtäuscht, dass sie ihr Mandat de facto von der Partei hat, will er nicht wahrhaben, dass er nur mit der Partei sein konnte.