ANALYSE. Jugendstaatssekretärin Plakolm mahnt „Generationengerechtigkeit“ bei der Pensionsanpassung ein – und erfährt Widerspruch aus der eigenen Partei. Typisch – und kurzsichtig.

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Oder: Nicht zu streiten kann erst recht zum Krach führen. Seit Jahren wird Kritik an der Pensionspolitik mit dem Hinweis abgewürgt, dass es keinen Generationenkonflikt geben dürfe. Ein solcher ist jedoch notwendig, damit für alle das bestmögliche herauskommt. Zuletzt hat ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm „mehr Generationengerechtigkeit“ gefordert. Peter Kostelka, Vorsitzender des sozialdemokratischen Pensionistenverbandes, hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, Pensionen um zehn Prozent zu erhöhen. Plakolm findet, dass das bei „Luxuspensionen“ zu weit gehen würde. Bemerkenswert: Ihre Parteikollegin, Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec, stellte sich auf die Seite von Kostelka und damit gegen sie: Gerade in Krisenzeiten dürfe es keinen Generationenfonflikt geben, so Korosec.

Dabei läuft es unter den gegebenen Umständen gerade in Krisenzeiten und mit Debattenverweigerung darauf hinaus. Die Sache ist komplex: Dem Geiste des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) würde es entsprechen, alle Pensionen 2023 im Ausmaß der Teuerung von 5,8 Prozent anzuheben, die es in den vergangenen zwölf Monate gegeben hat. Politisch entschieden wird wohl, darüber hinauszugehen, zumal die Teuerung im Laufe der Zeit zugenommen hat und noch immer zunimmt; bald könnte sie zweistellig werden. Einen solchen Spielraum sieht das ASVG ausdrücklich vor.

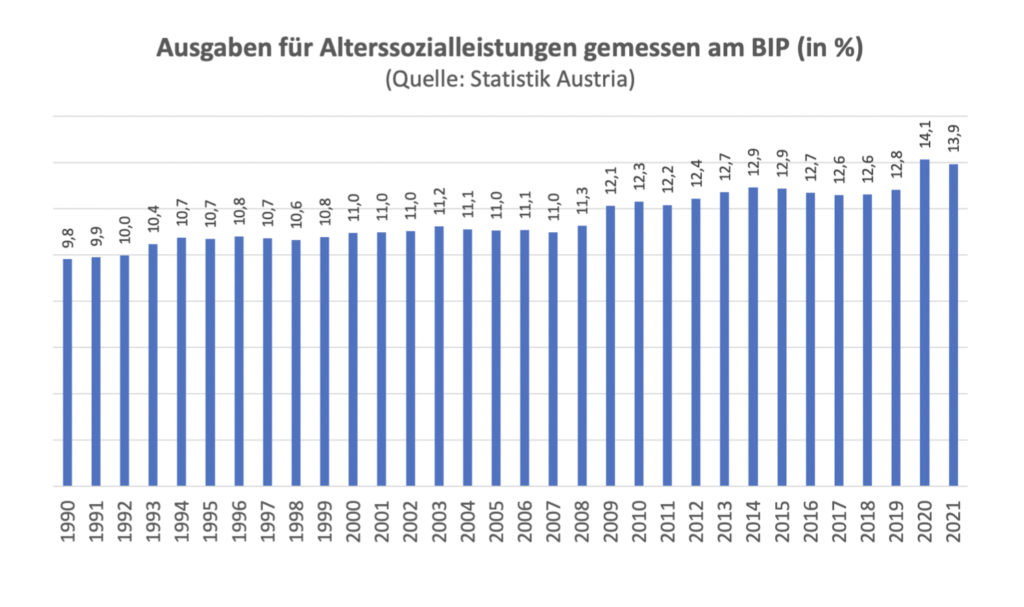

Gesetzlich gedeckt ist jedoch nicht automatisch gut: Seit Jahren und vor allem vor Wahlen pflegt die jeweilige Regierung, über den vorgesehenen Anpassungsfaktor hinauszugehen; zumindest bei kleinen und mittleren Pensionen. Auf der anderen Seite wird die längerfristige Finanzierung außer Acht gelassen. Bisher ist das nicht so aufgefallen: Ausgaben für Alterssozialleistungen (inkl. Pensionen und Pflege) sind seit 1990 zwar von knapp zehn auf 13, 14 Prozent gemessen am BIP gestiegen, die wirtschaftlichen Entwicklungen sind alles in allem aber so gut gewesen, dass man sich das leisten konnte. In Wirklichkeit hat man die Leute jedoch belogen: Es liegt in der Natur der Sache, dass das auf Dauer nicht aufgehen kann.

Jetzt wird’s eng: Die wirtschaftlichen Aussichten sind alles andere als rosig. Gibt es einen Einbruch, wie 2020, steigt die erwähnte Ausgabenquote; damals von 12,8 auf 14,1 Prozent. Auch das könnte man sich vielleicht noch leisten, wenn man sich zu entsprechenden Steuern und Abgaben oder Sparmaßnahmen in anderen Bereichen bekennen würde. Das tut man jedoch nicht. Verbreitet ist das Versprechen, Entlastungen vorzunehmen. Von Einsparungen wird zwar geredet, im Ergebnis werden sie bisher jedoch nicht sichtbar. Siehe Zusammenlegung der Sozialversicherungen und die Kurz-Strache-Patientenmilliarde, die laut Rechnungshof nicht annährend zustande gekommen ist.

Verschärft wird das Ganze nun insofern, also sehr viele Menschen auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Insbesondere armutsgefährdete. Und das sind in Österreich sogar eher Jüngere (insbesondere in Alleinerzieherinnen- sowie kinderreichen Familien) als Ältere. Was kein Plädoyer für ein Gegeneinanderausspielen ist. Es würde darum gehen, das Gesamte zu sehen und das zudem nachhaltig.

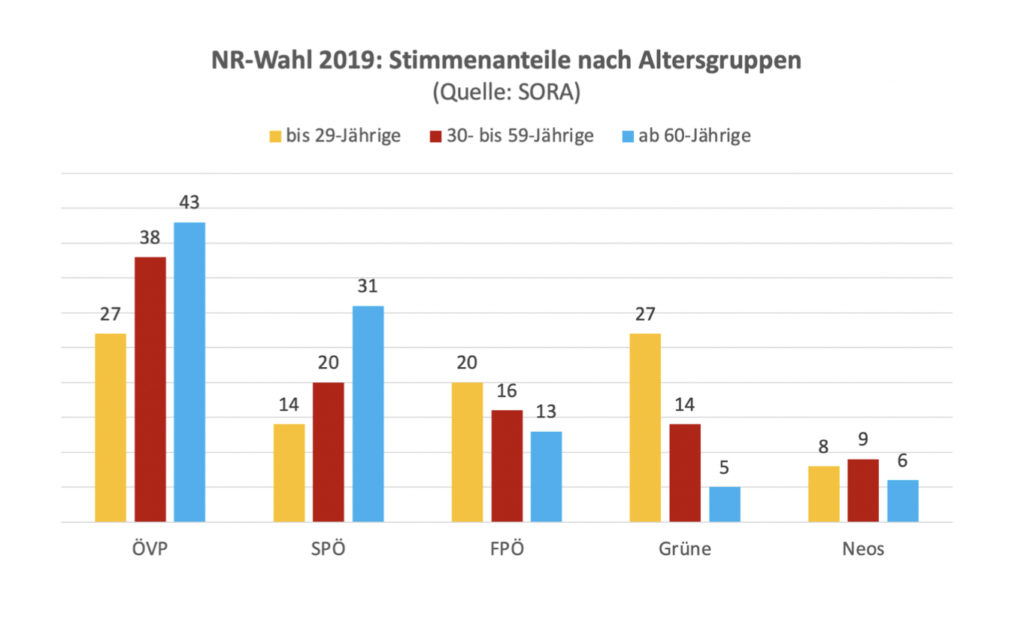

Vor allem den beiden (traditionellen) Großparteien fällt das aufgrund ihrer Klientel ganz offensichtlich zu schwer. Bei ab 60-Jährigen erreichte die ÖVP bei der Nationalratswahl 2019 ganze 43 und die SPÖ immerhin 31 Prozent. Zusammen entsprach das quasi einer Dreiviertelmehrheit. Bei Unter 30-Jährigen musste sich die ÖVP mit 27 und die SPÖ gar nur mit 14 Prozent begnügen. Zu behaupten, Jüngere seien als relevante Wählerschaft bedeutungslos für die beiden, ist nicht weit übertrieben.

1 Comment