ANALYSE. Gesellschaftspolitik ist auf dem Weg in die 1960er Jahre. Besonders für Frauen verheißt das nichts Gutes.

Die Wirtschaftsforscherin Christine Mayrhuber ist jüngst im „Standard“ mit den Worten zitiert worden, dass es eine „Gleichstellungsrezession“ gebe. Wie umfassend sie ist, wird immer deutlicher. Haben sich laut „Krisenfolgen“-Befragungen der Statistik Austria die finanziellen Verhältnisse für sehr viele Haushalte längst wieder entspannt, so ist das bei jenen wesentlich weniger deutlich der Fall, die von einer Alleinerzieherin, also einer Frau, geführt werden. Genauer: Liegt der Anteil all jener, die erheblich materiell und sozial benachteiligt sind, insgesamt kaum noch über dem Niveau von Ende 2021, war er bei ihnen im ersten Quartal heuer mit knapp 19 Prozent noch fast doppelt so hoch wie damals (siehe Grafik).

Umso verhängnisvoller ist, dass die „Gleichstellungsrezession“, die einerseits auf die Inflation und die wirtschaftlichen Entwicklungen zurückzuführen ist, andererseits auch noch politisch verstärkt wird. Und dass überhaupt bei sehr vielen gesellschaftlichen Entwicklungen ein Rückwärtsgang eingelegt wird. In Bezug auf Offenheit und Toleranz etwa.

Es ist nachvollziehbar, dass Fremdes vor allem bei jenen zu einer Verhärtung führt, die zum Beispiel auf dem Land leben und für die es eher fremd bleibt, weil sie weniger wahrscheinlich mit Zuwanderern zusammenleben und sie daher eher nur durch Medienberichte wahrnehmen. Der Punkt ist jedoch, dass Populisten das gezielt befeuern.

Die Rezession, die hier zu einem Problem für Menschen mit Migrationshintergrund zu werden droht, sofern sie sich nicht bereit erklären, sich zu assimilieren und den örtlichen Dialekt anzunehmen, wird in einer anderen Hinsicht auch zu einem Problem für Frauen.

Im Wahlkampfprogramm der steirischen FPÖ steht im kurzen Frauenkapitel „Schluss mit dem Gender-Wahnsinn“ an erster Stelle. Im Familienkapitel wiederum ist von „echter Wahlfreiheit“ und „besserer Anerkennung und Unterstützung der familieninternen Kinderbetreuung“ die Rede. Ähnliches kennt man aus Niederösterreich und Vorarlberg, wo es die Partei dann in wesentlichen Zügen ebenfalls ins Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP gebracht hat.

Als würde eine geschlechtergerechte Sprache zu Lasten der Frauen gehen. Als würde Familien zu schaffen machen, dass sie vor lauter ganzjährigen, ganztägigen Kinderbetreuungsangeboten die Dummen wären, wenn sie ihren Nachwuchs zu Hause betreuen würden. Als wären gleiche Löhne die Regel und würden Frauen und Männer ihre Arbeitszeit daher gleich stark reduzieren, um sich um die Kinder zu kümmern.

In Wirklichkeit ist das alles nicht gewährleistet. Müssen zu viele Frauen zu Hause bleiben, weil es keine ausreichenden Kinderbetreuungsangebote gibt und weil der Mann besser verdient. Was verstärkt wird, wenn man so tut, als sei es geboten, dieses Zuhausebleiben auch noch zusätzlich zu fördern.

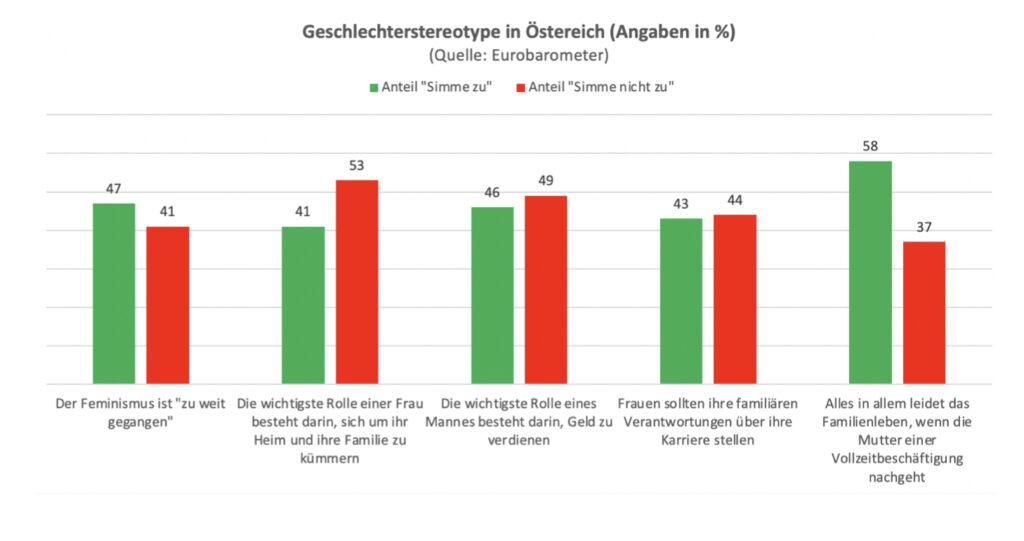

Die FPÖ weiß schon, was sie fordert. Ihre Positionen dürften über 40 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher entsprechen. Man könnte sagen: „Wir oder ein erheblicher Teil von uns ist so.“ Bei einer Eurobarometer-Erhebung sind heuer Geschlechterstereotype abgefragt worden. Der Aussage, Feminismus sei „zu weit gegangen“, stimmen hierzulande 47 Prozent von 1000 Befragten zu.

41 Prozent stimmen der Aussage zu, die wichtigste Rolle einer Frau bestehe darin, sich um ihr Heim und ihre Familie zu kümmern; 46 Prozent, die wichtigste Rolle des Mannes sei es, Geld zu verdienen. 43 Prozent finden, Frauen sollten ihre familiären Verantwortungen über ihre Karriere stellen, 58 Prozent, alles in allem leide das Familienleben, wenn die Mutter einer Vollzeitbeschäftigung nachgehe.

Für diese Einstellungen gibt es nun eine Politik, die sich in mehr und mehr Bundesländern und letzten Endes vielleicht auch auf Bundesebene durchsetzt. Beziehungsweise: Mehr und mehr Regierende machen derartige Einstellungen zu einer Politik, die auf einen Rückschritt in die 1960er Jahre hinausläuft.