ZAHLEN ZUM TAG. Die Mehrheit steht dem Arbeitsmarkt nicht zu Verfügung. Viele sind zu jung oder zu alt.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat die Sozialhilfe (Mindestsicherung) jüngst als unterstes soziales Netz dargestellt: Wenn Ansprüche auf andere Leistungen nicht (mehr) bestehen, gibt es zumindest noch sie. Sie ist für Menschen, die zu wenig verdienen, genauso da, wie für jene, die noch nicht im Arbeitsmarkt integriert sind oder andere, die rausgefallen sind. Die Gründe sind ebenso zahlreich. Noch nicht integriert sind zum Beispiel häufig Asylberechtigte.

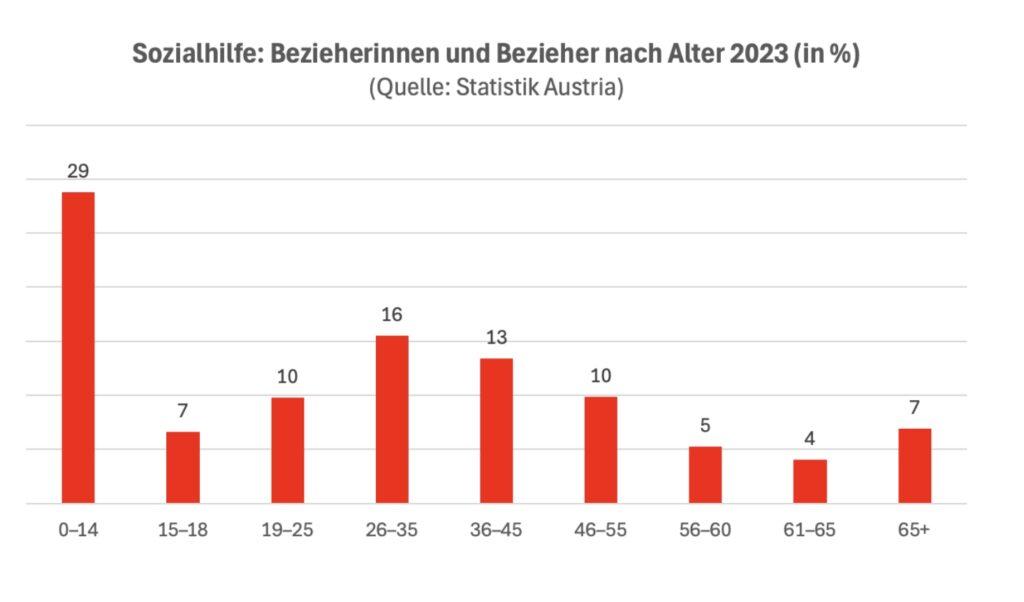

Die Regierung geht nun eine Reform an. Anlass, einen Blick darauf zu werfen, wer die Sozialhilfe bezieht. Datenbasis: Statistik Austria für das Jahr 2023. Nach Alter fällt auf, dass es sich bei 29 Prozent um Kinder handelt, deren Schicksal ihre Eltern sind, was die Ansage aus Wien, für sie eine Kindergartenpflicht ab 3 einzuführen, vernünftig erscheinen lässt.

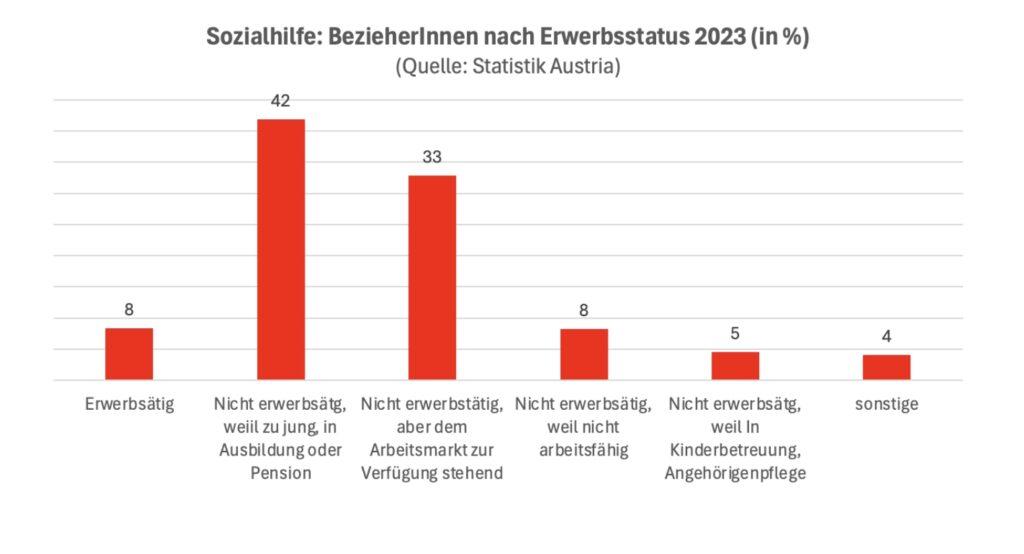

Im sogenannten Erwerbsfähigenalter von 15 bis 64 befinden sich über 60 Prozent der Bezieher. Das ist jedoch relativ, wie eine Aufschlüsselung aller Bezieher nach Erwerbsstatus zeigt: Acht Prozent haben einen Job, verdienen ganz offensichtlich aber so wenig, dass sie zusätzlich noch Sozialhilfe erhalten.

42 Prozent sind nicht erwerbstätig, weil sie zu jung, in Ausbildung oder schon in Pension sind. Weitere acht Prozent sind – zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen – nicht arbeitsfähig. Fünf Prozent betreuen Kinder oder pflegebedürftige Angehörige.

Nicht erwerbstätig, aber dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehend sind mit 33 Prozent genau ein Drittel aller Bezieher. Wobei es auch für sie einen Ansatz gibt, der vernünftig wirkt: In ihrem Fall soll das Arbeitsmarktservice stärker eingebunden werden.