ANALYSE. Warum der ÖVP-Klubobmann bleiben darf und der „ÖVP-Wirtschaftsmann“ gehen muss: 3 Gründe.

Die Fälle sind unterschiedlich gelagert und doch werden sie miteinander verglichen: Warum darf ÖVP-Klubobmann August Wöginger bleiben und muss ÖVP-Wirtschaftsmann Harald Mahrer, also der Präsident der Wirtschaftskammer sowie des Wirtschaftsflügels der Volkspartei, gehen? Immerhin hat ja auch Mahrer letzten Endes nicht den Eindruck erweckt, dass er selbst eine Notwendigkeit dafür sehen würde. Er begründete seinen Rücktritt viel mehr mit persönlichen Ressentiments und Populismus und erklärte: „Das ist nicht mein Spielfeld.“

In der Sache hätte es bei Wöginger zumindest genauso schwerwiegende Gründe gegeben, Konsequenzen zu ziehen und sich zu verabschieden, nachdem der Prozess wegen Postenschacher unter anderem gegen ihn zunächst mit einer nicht rechtskräftigen Diversion endete. Zumal er zugab, was er zuvor monatelang bestritten hatte: Dass er einem Parteifreund auf Kosten einer besserqualifizierten Mitbewerberin, die nicht der ÖVP angehört, zu einem Posten verholfen hat.

Sehr viel spricht jedoch dafür, dass das nicht nur für die ÖVP eine Lässlichkeit darstellt, sondern auch von einer breiteren Öffentlichkeit als halb so schlimm angesehen wird. Vielleicht, weil es als normal gilt, sich viele nichts anderes erwartet hätten – und weil es umgekehrt nicht zu ihrem Nachteil ist: 99,99 Prozent der Österreicher haben keinerlei Ambitionen, die Führung eines Finanzamtes zu übernehmen, ihnen ist hier nichts vorenthalten worden.

Bei Mahrer geht es dagegen um etwas Greifbareres: Der Mann redet tagein, tagaus von Lohnzurückhaltung, gönnt sich und seinen Leuten aber ein sattes Plus. Und er bringt es auf 28.500 Euro im Monat: Das ist für eine Masse eine unerreichbare, aber vorstellbare Größe. Um das Geld kann man sich ein Auto kaufen. Und selbst wenn man berücksichtigt, dass es netto deutlich weniger ist, geht sich noch immer ein kleiner Gebrauchtwagen aus.

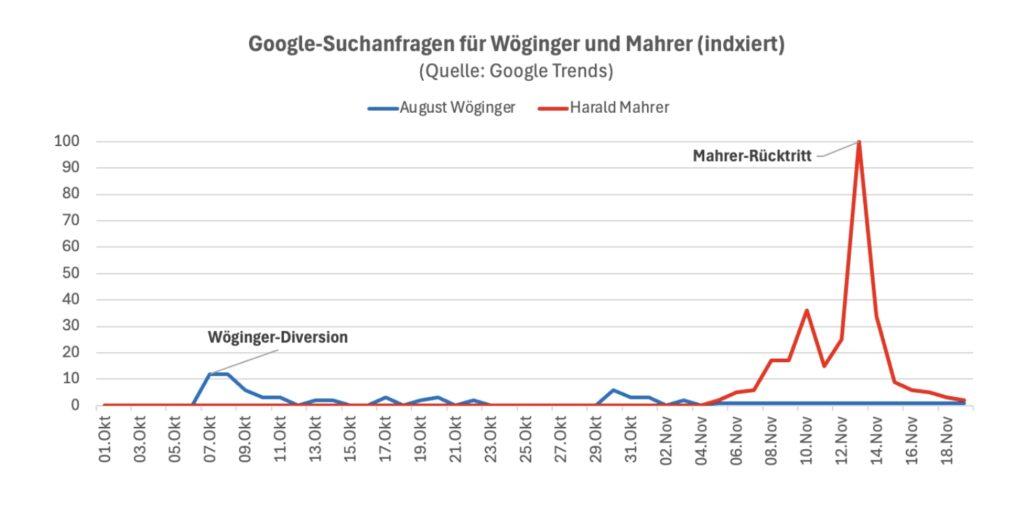

Ergebnis: Der Fall Mahrer erreichte ungleich größere Aufmerksamkeit als der Fall Wöginger. Das zeigt eine Auswertung von Google-Suchanfragen. Beim Mahrer-Rücktritt gab es fast zehn Mal mehr als bei der Wöginger-Diversion Anfang Oktober.

Zweitens: Der ÖVP kann das nicht egal sein. Man kann davon ausgehen, dass mit Mahrer auch ungleich mehr Empörung einhergegangen ist als mit Wöginger. Dass mit Mahrer in der öffentlichen Wahrnehmung auch das viel mehr Schaden genommen hat, was die Partei gerne noch vermittelt: Wirtschaftskompetenz. Immerhin dürften auch Unternehmer empört reagiert haben, die mit ihren Firmen gerade zu kämpfen haben und sehen müssen, wie sich „ihr“ Präsident aufführt und was er mit ihren Pflichtbeiträgen so machen lässt.

Vergleichbares gibt es bei Wöginger nicht: Opfer unter anderem auch seines Tuns war eine unterlegene Kandidatin. Unentschuldbar finden sein Verhalten jene, die Postenschacher nicht hinnehmen, nur weil es ihn „immer schon“ gegeben hat und die Vorstellungen davon haben, wie es laufen sollte. Das sind nicht wenige, es sind aber auch nicht sehr viele.

Drittens: Wöginger hat sich innerparteilich als Klubobmann eine Position erarbeitet, in der er als schier unersetzbar gilt. Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, wer in der Fraktion das Zeug hätte, ihm nachzufolgen. Da gibt es, höflich formuliert, kaum Schwergewichte.

Harald Mahrer dagegen hat sich innerparteilich Gegner gemacht: Mit der Aussage in einem „Presse“-Interview Anfang Oktober etwa, dass manche Länder budgetär krachen würden wie eine Kaisersemmel, hat er sich bei Landeshauptleuten wie Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ähnlich unbeliebt gemacht wie die Neos-Leute Sepp Schellhorn und Beate Meinl-Reisinger, die Reformen in den Ländern vermissen. Stelzer und Mikl-Leitner zählten denn auch zu denen, die ihn zuletzt aufgefordert haben, Konsequenzen zu ziehen. Während sie zu Wöginger bis heute schweigen.