ANALYSE. Der Klimaschutz- und der Verkehrsminister sprechen sich gegen Verbote aus. Da steckt viel drin.

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) muss wohl ein ernstes Wort mit Klimaschutzminister Norbert Totschnig (ÖVP) reden: Ihr Parteikollege hat sich jüngst gegen Verbote ausgesprochen. Wobei: Es hat sich nicht aufs Kopftuchverbot bezogen, das sie will, sondern auf Klimapolitik. Das ist ein erheblicher Unterschied für ihn: Verbote im Zusammenhang mit Klimaschutz sind weniger populär, um es vorsichtig auszudrücken. Totschnig dürfte die Klarstellung daher so wichtig gewesen sein.

Seine Botschaft lautet: „Nur die Ruhe, liebe Leute, wir machen eh eine Klimapolitik, die niemandem etwas abverlangt, geschweige denn zu größeren Veränderungen führt. Keine Sorge beispielsweise, dass auf Autobahnen eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h kommt oder Klimaneutralität im Jahr 2040 ein Ziel ist, das wirklich angestrebt wird.“

Nicht ganz unähnlich hat sich bemerkenswerterweise gerade auch Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) geäußert: Von Ver- und Geboten im Straßenverkehr hält er wenig, wie orf.at berichtet. Wenn man bedenkt, wie sehr gerade der Straßenverkehr durch Ver- und Gebote geregelt ist, ist das unfreiwillig komisch. Politisch steht es jedoch dafür: „Es bleibt eh alles so, wie es ist.“ Auch von der Vignette will Hanke nicht abrücken, auch wenn es in Zeiten der Digitalisierung ein Leichtes wäre, zu dem überzugehen, was im Hinblick auf den Klimaschutz naheliegend wäre: eine kilometerabhängige Maut, wie es sie etwa schon für Lkw gibt.

Was läuft hier? Es geht um eine Politik, die nichts will; aus Sorge, dass die Belastungsgrenze für einen erheblichen Teil der Wählerschaft überschritten ist und in der Annahme, dass die Bereitschaft zu notwendigen Veränderungen in der Sache auch ganz grundsätzlich überschaubar ist.

Zunächst zur angenommenen Überschreitung der Belastungsgrenze. Da ist nicht nichts dran: Seit fünfeinhalb Jahren herrscht ein vielschichtiger Ausnahmezustand. Corona, Kriege, Teuerung, Rezession etc. Dazu bei einigen Menschen eine enttäusche Hoffnung (Sebastian Kurz) bzw. bei recht vielen ein Frust, der zum Leidwesen von ÖVP, aber auch SPÖ, über Herbert Kickl entladen wird.

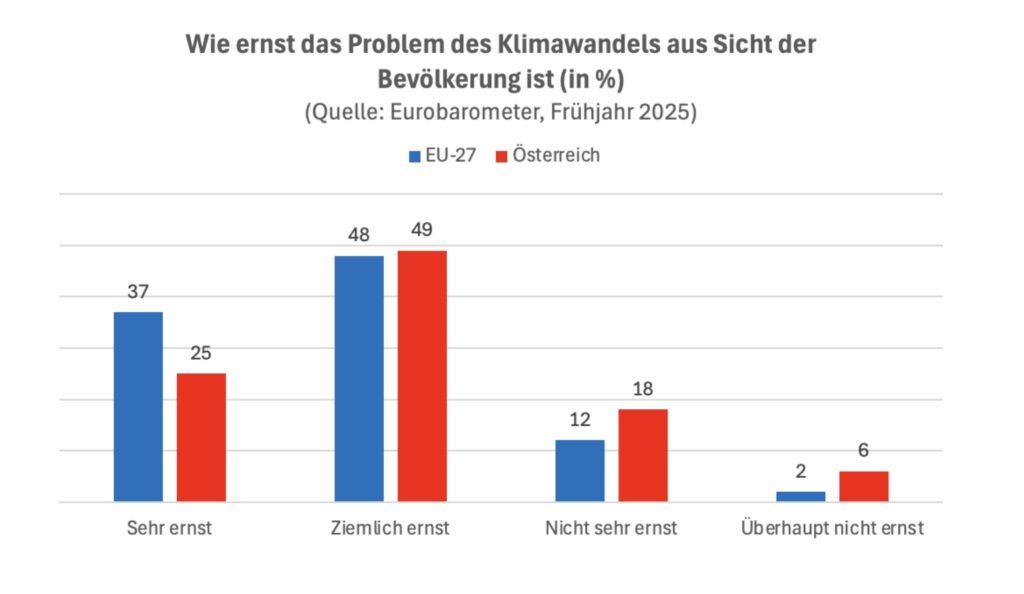

Abgesehen davon existiert in Österreich im Zusammenhang mit dem Klimawandel ganz offensichtlich ein Problembewusstsein in der Bevölkerung, das sich alles in allem entscheidend von dem der EU insgesamt unterscheidet: Laut einer Eurobarometer-Erhebung, deren Ergebnisse gerade veröffentlicht worden sind, finden hierzulande nur 25 Prozent, dass es sich um sein „sehr ernstes“ Problem handelt. Europaweit tun das 37 Prozent. Umgekehrt sind hierzulande die Anteile derer größer, für die das Problem „nicht sehr ernst“ (18) oder „überhaupt nicht ernst“ ist (sechs Prozent). Europaweit handelt es sich lediglich um zwölf bzw. zwei Prozent.

Das alles erklärt vielleicht, warum sich Klimaschutz- und Infrastrukturminister äußern, wie sie es tun. Womit sie jedoch nichts lösen, sondern besagtem Teil der Wählerschaft lediglich etwas vormachen.

Wobei: Was sollten sie tun? These: Seit Generationen war die Kunst des Politischen nicht so anspruchsvoll, wie sie es heute ist. Die Frage ist nicht so sehr, was zu tun ist, sondern viel mehr, wie es anzulegen ist, damit einer Mehrheit mitgeht und man als Volks- im Sinne einer Massenpartei nicht untergeht.

Dabei wäre schon ein Bemühen um eine Antwort viel, das bei Totschnig wie Hanke nicht wahrnehmbar ist.