ANALYSE. Die FPÖ erfährt bereits ähnlich viel Zuspruch wie ÖVP und SPÖ zusammen. Diese können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sich die Stimmung bis zur Nationalratswahl zu ihren Gunsten drehen wird.

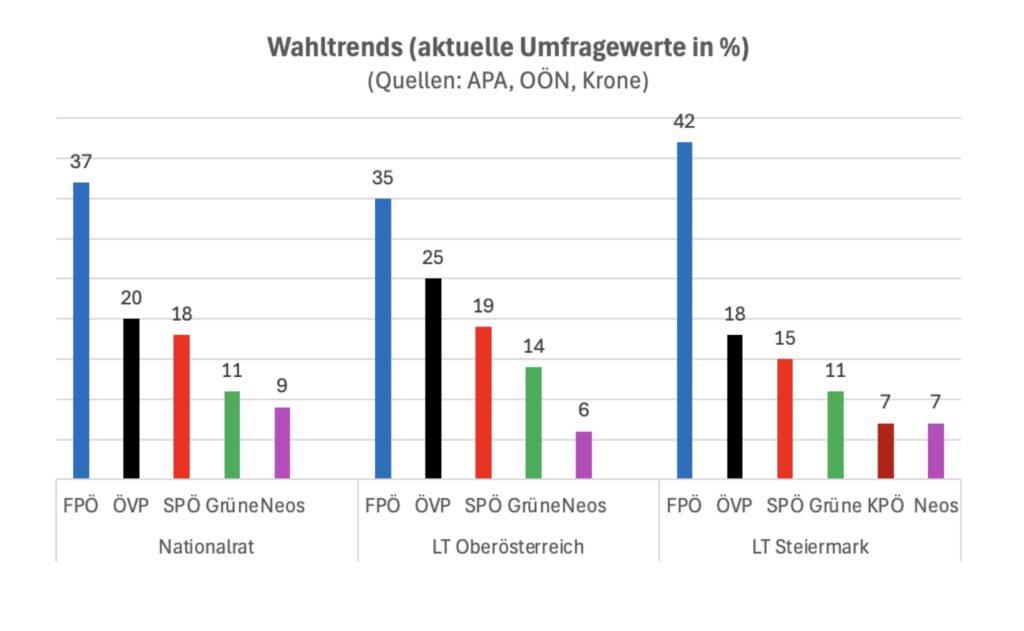

37,2 Prozent werden der FPÖ im APA-Wahltrend ausgewiesen, der auf aktuellen Umfragewerten beruht: Das ist der Stimmenanteil, mit dem die Partei von Herbert Kickl bei einer Nationalratswahl am kommenden Sonntag rechnen könnte. Er ist ungefähr so groß wie der von ÖVP (20) und SPÖ (17,7) zusammen.

Bekommt Kickl eine zweite Chance aufs Kanzleramt? Weniger denn je sollte man das ausschließen und zum Beispiel damit begründen, dass ihm die Volkspartei 2029 kein zweites Mal dazu verhelfen werde; oder darauf verweisen, dass das Umfragewerte seien und sich ÖVP und SPÖ derzeit nur unbeliebt machen könnten, weil die Zeiten halt schwierig seien und ein Budget saniert werden müsse; oder dass bis zur Nationalratswahl in vier Jahren noch viel passieren könne.

Um gleich damit anzufangen: Die (voraussichtlich) nächste größere Wahl ist die oberösterreichische Landtagswahl, die spätestens im Herbst 2027 stattfinden wird. Im Moment schaut die Stimmungslage laut einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut „Spectra“ im Auftrag der „Oberösterreichischen Nachrichten“ durchgeführt hat, folgendermaßen aus: Die ÖVP hält 25 Prozent und müsste damit die Funktion des Landeshauptmannes an die FPÖ abgeben; diese kommt auf 35 Prozent, also zehn Prozentpunkte mehr.

Oberösterreich wäre damit das zweite „blaue“ Bundesland nach der Steiermark, wo die FPÖ vor einem Jahr abgeräumt hat und heute laut einer OGM-Umfrage für die „Krone“ mit 42 Prozent noch viel weiter vorne liegen würde als damals. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Punkt ist: Spätestens bei einem solchen Wahlergebnis in Oberösterreich könnte die Regierung nicht mehr weitermachen wie bisher. Nach der oberösterreichischen Landtagswahl folgt die Kärntner, bei der es für die SPÖ um die Verteidigung der Funktion des Landeshauptmannes geht, aber auch die Tiroler, die Salzburger und die niederösterreichische. Im Übrigen kommen dann noch die Bundespräsidenten- und die EU-Wahl – und das alles vor der Nationalratswahl im Herbst 2029.

Sehr wahrscheinlich wird schon die Aussicht auf Wahlergebnisse wie in Oberösterreich Folgen haben, wird es zunehmend schwierig für Christian Stocker (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ), weil sehr viele Parteifreunde immer nervöser werden.

Dabei sind die Probleme von ÖVP und SPÖ viel größer und grundlegender, als dass sie auf die Obleute reduziert werden könnten. Siehe Volkspartei und die Geschichten von und mit Harald Mahrer. Vor allem aber: Seit dem Rücktritt von Sebastian Kurz im Herbst 2021, also seit vier Jahren, bringt die Partei nicht einmal mehr die Kraft auf, sich zu überlegen, wie sie sich aufstellen und ausrichten könnte. Kurz ist halt Karl Nehammer und diesem halt Christian Stocker nachgefolgt. Sie unterscheiden sich als Persönlichkeiten von Kurz, unter ihrer Führung wurde und wird im Wesentlichen aber der Rechtspopulismus von Kurz fortgesetzt. Und zwar so, dass es eher nur Stimmungsmache für die FPÖ ist – ob es um Normalität, Leitkultur oder ein Stadtbild geht.

In der SPÖ herrschen eine innere Zerrissenheit genauso wie Unvermögen: Beispiel Max Lercher in der Steiermark, der sich an Hans Peter Doskozil orientiert, aber nichts reißt. Die Partei müsste unter seiner Führung bei einer Landtagswahl heute mit weiteren Verlusten rechnen: Laut der Umfrage würde sie bei 15 Prozent landen.

Was es noch gibt in der Sozialdemokratie, ist dies: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der 2023 Wert darauf gelegt hat, dass Babler und nicht Doskozil Bundesparteivorsitzender wird und 2025, dass die gegenwärtige Koalition zustande kommt, schaut zu, wie der von ihm mit Inseraten gefütterte Boulevard Babler als SPÖ-Chef und Medienminister niedermacht. Im Übrigen sieht er sich gezwungen, wesentliche Elemente seiner bisherigen Politik aufgrund budgetärer Nöte aufzugeben.

Unmittelbar vor der Gemeinderatswahl im April hat Ludwig garantiert, dass das Öffi-Jahresticket weiterhin 365 Euro kosten werde. Das habe unter anderem soziale Gründe. Jetzt wird der Preis auf 467 Euro erhöht und geschieht noch mehr, kommt es unter anderem zu Kürzungen bei der Mindestsicherung, sodass man sich fragen kann, wo das Sozialdemokratische bleibe.