ANALYSE. Von den Landeshauptleuten ist kein gemeinsamer Vorstoß für eine große Reform zu erwarten. Sie könnten es sich nur verschlechtern.

Nein, nein und noch einmal nein: Für ihren Vorstoß im Ö1-Journal zu Gast, das Gesundheitswesen dem Bund zu übertragen, erntete Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) überwiegend Ablehnung. Und zwar ausgerechnet von Amtskollegen. Der Oberösterreicher Thomas Stelzer (ÖVP) zählt zu den wenigen, die ähnlich ticken. Aber sonst: „Es gibt Reformbedarf, aber sicher keinen Bedarf an Zentralisierung“, ließ der Vorarlberger Markus Wallner (ÖVP) aus Vorarlberg wissen.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) lieferte ebenso ein seltsames Argument dagegen wie der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Mattle führte die „Zentralisierung der Gesundheitskasse“ als abschreckendes Beispiel an. Dabei ist längst klar, dass es hier nicht um eine „Patientenmilliarde“, geschweige denn etwas Gutes für die Allgemeinheit ging, sondern um einen PR-Gag bzw. um Macht: Die damalige türkis-blaue Regierung entmachtete durch die Zusammenlegung der Krankenversicherungsträger (überwiegend sozialdemokratische) Arbeitnehmervertreter. Dieses Ziel ist auch erreicht worden. Insofern ist die Reform für ÖVP und FPÖ erfolgreich gewesen.

Ludwig wiederum findet eine Übertragung der Gesundheitskompetenzen an den Bund „sehr unrealistisch umzusetzen“. Wien werde in den nächsten Jahren 3,3 Milliarden Euro in den Ausbau und die Verbesserung der Spitalsinfrastruktur investieren: „Ich frage mich, welche Gebietskörperschaft das in Zukunft übernehmen würde, wenn nicht Wien als Bundesland.“ Ganz einfach: Der Bund eben.

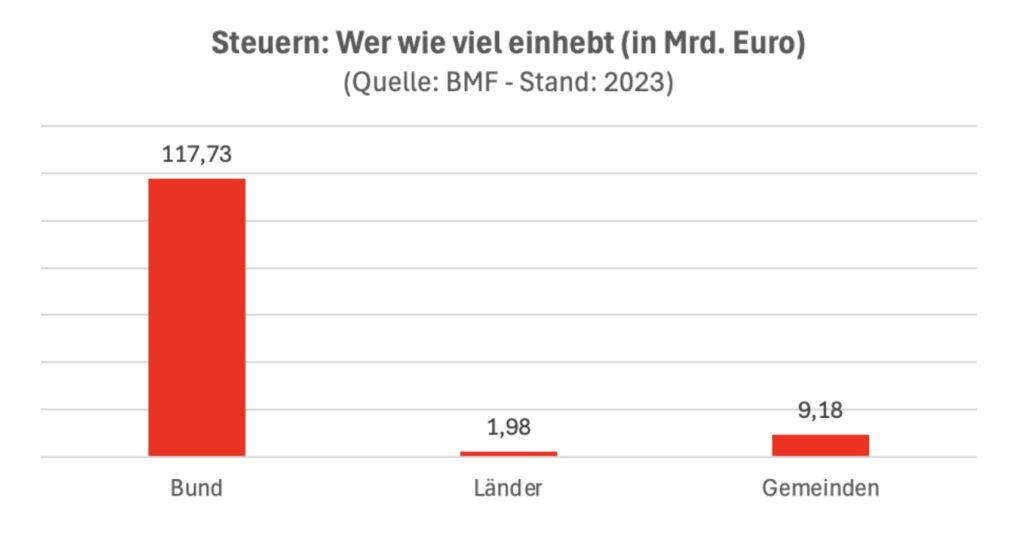

Der Bund hat zwar ebenfalls zu wenig Geld, er ist es aber, der für 91,3 Prozent aller Steuereinnahmen sorgt. Er kümmert sich um die Lohn-, die Umsatz- und viele weitere Steuern bzw. Einnahmen in Höhe von 117,73 Milliarden Euro (2023). Für den Rest sorgen – durch die Kommunal- und die Grundsteuer etwa – überwiegend die Gemeinden (9,18 Milliarden Euro). Von den Ländern kommen 1,98 Milliarden. Beziehungsweise 1,5 Prozent.

Österreich hat einen Einnahmenzentralismus und einen Ausgabenföderalismus. Damit leben die Länder sehr gut. Über den Finanzausgleich überweist ihnen der Bund einen fixen Teil der Steuereinnahmen. Sie müssen sich da nicht unbeliebt machen bei den Leuten. Sie lassen den Bund vielmehr wissen, wie viel sie für extrem dynamische Bereiche wie Gesundheit und Pflege brauchen. Was realpolitisch einem Diktat nahekommt. Ja, sie sind es auch, die den Gemeinden mitteilen, dass sie eine Grundsteuererhöhung vergessen könnten – obwohl das wie erwähnt eine Gemeindeabgabe ist.

Von den Landeshauptleuten ist kein gemeinsamer Vorstoß für eine große Aufgabenreform zu erwarten: Edtstadlers Vorgänger Wilfried Haslauer (ÖVP) hat bei einer Landeshauptleutekonferenz im Juni ebendort von einer Reformpartnerschaft „im Geist von Leogang“ gesprochen. Edtstadler bekommt jetzt zu spüren, was damit gemeint ist: Nichts Ernstes.

Landeshauptmänner könnten es sich nur verschlechtern, wenn sie bereit wären, selbst die Verantwortung für Steuereinnahmen zu übernehmen, geschweige denn Aufgaben, die letzten Endes ohnehin der Bund finanzieren muss, abzugeben.