ANALYSE. Bei Tageszeitungen werden massiv Stellen abgebaut. Das ist nicht wiedergutzumachen, die Politik reagiert möglicherweise zu spät.

Die sogenannte „2-1-0-Formel“ von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), mit der er zwei Prozent Inflation, ein Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz gegen Demokratiegefährder meint, wirkt zunehmend zynisch, was letzteres betrifft. Stocker hat kein Problem mit Postenschacher, also Korruption, wie man durch den Fall Wöginger erfahren hat. Im Übrigen wirkt er im Hinblick auf etwas anderes so buddhamäßig, dass man glauben könnte, es sei ihm egal: Die vierte Gewalt, deren Aufgaben laut Parlamentsseite „Information, Meinungsbildung und Kontrolle der Macht“ sind, bricht in weiten Teilen gerade in sich zusammen. Die Folge: Demokratiegefährder werden am Ende des Tages leichteres Spiel haben.

Kein Gipfel im Kanzleramt, um wenigstens zu signalisieren, dass die Entwicklung ernst genommen wird. Kein Medienminister, der sich wahrnehmbar des Problems annimmt. Als die ZIB2 jüngst berichtete, dass nach dem „Standard“ auch bei der „Presse“ ein Personalabbau ansteht, während seine Partei, die SPÖ, ein eigenes Fernsehprogramm vorbereitet, stand Andreas Babler für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Das Herz sei schnell, aber die Legistik brauche Zeit, hatte er im September auf den Medientagen, einem Fachkongress, erklärt: Er sei bereit, den Medienmarkt zu stärken. Details blieb er schuldig, einen Zeitplan ebenso.

Dabei ist es eher schon fünf nach zwölf. Gerade wird bei einer weiteren großen Zeitung ein weiterer großer Personalabbau geplant. Was damit einhergeht, ist nicht wiedergutzumachen: Redaktionen sind oft komplizierte, aber eingespielte Teams, journalistische Kompetenzzentren, die aus mehreren dutzend Redakteurinnen und Redakteuren bestehen, die häufig von den Redaktionen selbst ausgebildet werden bzw. worden sind.

Schon klar: In diesem Land gibt es (quasi) neun Millionen Politik-, Wirtschafts-, Kultur- und Sport-Auskenner. Wie auch Fußballnationaltrainer. Ebenso wie Trainer zu sein etwas ganz anderes ist, ist es aber in Bezug auf den Journalismus. Er will gelernt sein und praktiziert werden. Das geht nicht von heute auf morgen.

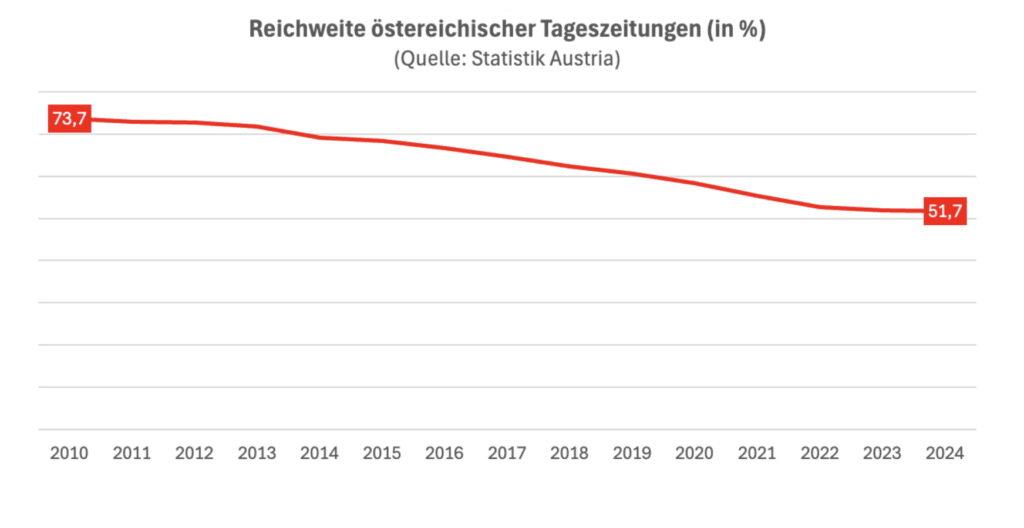

Tageszeitungen stecken nun in erheblichen Schwierigkeiten. Zwei Grafiken sollen dies verdeutlichen. Zunächst zur Reichweite: Die Zeitungen werden von immer weniger Menschen gelesen. Ob Online oder Print. Seit 2010 ist die Reichweite von drei Viertel auf die Hälfte gesunken. Gemeint ist der Anteil der ab 14-Jährigen.

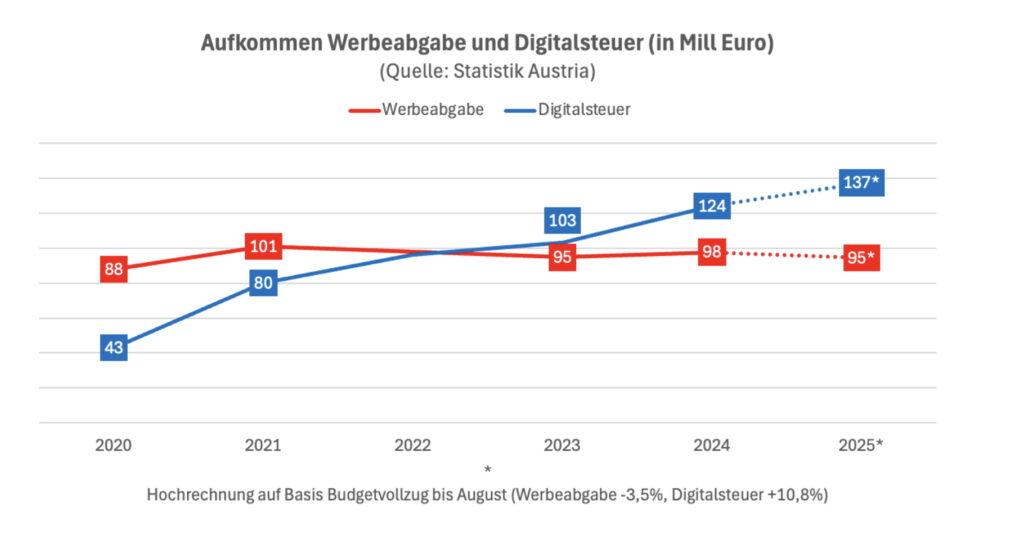

Zweitens: Der Werbemarkt bricht ein. Das lässt sich aus der Entwicklung des Aufkommens der Werbeabgabe ablesen. Die Abgabe für Werbung in Druckwerken sowie im Radio und im Fernsehen beträgt fünf Prozent. 2021 belief sich das Aufkommen auf 101 Millionen Euro. Heuer wird es sich ein weiteres Mal um weniger als 100 handeln. Real sind das in vier Jahren um ein Viertel weniger. Eine Katastrophe.

Parallel dazu schießt das Aufkommen der Digitalsteuer in die Höhe, die ebenfalls fünf Prozent beträgt und der Onlinewerbung unterliegt. 2023 betrug das Aufkommen 103 Millionen Euro, heuer geht es Richtung 140 Millionen Euro. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres belief sich das Plus gegenüber dem Vorjahr auf mehr als zehn Prozent. Problem: Diese Werbung läuft vor allem auf Plattformen wie Google und Facebook.

Was tun? Erstens: Bestehende Medienförderungen – 2024 belief sich das Gesamtvolumen auf immerhin 86,9 Millionen Euro – wären verstärkt nach journalistischen Qualitätskriterien auszurichten, wie jüngst auch der Rechnungshof klargemacht hat. Qualitätskriterien sind im Ehrenkodex der österreichischen Presse festgelegt. In Streitfällen entscheidet der Presserat, ein Organ der Selbstkontrolle, über ihre Einhaltung bzw. Verstöße. Sprich: Gefördert werden sollte nur, wer ihm angehört und das akzeptiert.

Zweitens: Naheliegend wäre eine Zweckbindung der Digitalsteuer-Einnahmen für Medienförderungen. Alternative oder Ergänzung: Indirekte Förderungen, mit denen weniger große Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Politik und Medien einhergehen. Zum Beispiel: Keine oder stärker reduzierte Mehrwertsteuer für Medien.