ANALYSE. In Österreich gibt es eine größere homophobe Grundstimmung als in anderen westeuropäischen Ländern. Sie wird politisch befeuert.

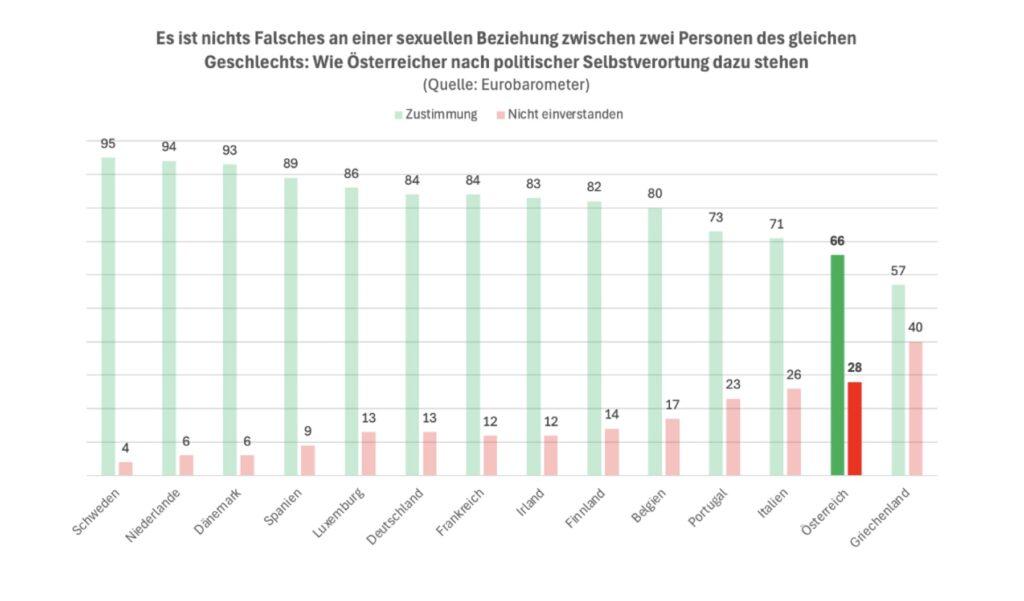

„Es ist nicht Falsches an einer sexuellen Beziehung zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts.“ Bei einer Eurobarometer-Erhebung sind europaweit Tausende gebeten worden, mitzuteilen, wie sie zu dieser Aussage stehen. In Österreich stimmten ihr 66 Prozent zu. 28 Prozent erklärten, damit nicht einverstanden zu sein. Zumindest im westeuropäischen Vergleich sind das eher ungewöhnliche Werte.

Siehe Grafik: In Schweden, den Niederlanden und in Dänemark stimmten über 90 Prozent zu, in Spanien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Irland, Finnland und Belgien handelte es sich um 80 bis 89 Prozent. Weniger als in Österreich waren es unter den Staaten, die schon 2000 der EU angehörten, nur in Griechenland (57 Prozent).

Woher kommt das? In Österreich hat es sehr lange gedauert, bis sich der Staat dazu bekannte, dass an einer sexuellen Beziehung zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts nichts Falsches sei; nämlich in dem Sinne dazu bekannte, dass er die Ehe für alle öffnete (2019).

Die ÖVP hatte sich bis in die 2010er Jahre dagegen ausgesprochen, akzeptierte dann aber ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes. Herbert Kickl, damals noch Generalsekretär der FPÖ, übte weiter Kritik daran. „Homo-Ehe: Ungleiches wird gleichbehandelt“, schrieb er in einer Aussendung.

Heute tritt seine Partei offen gegen die LGBTQ+-Bewegung auf. Sie tut das direkt wie indirekt, indem sie eine Verfassungsbestimmung fordert, wonach es nur zwei Geschlechter gebe, erklärt, „die traditionelle Familie mit Vater und Mutter als unumstritten besten Rahmen“ für Kinder (womit sie etwa gleichgeschlechtlichen Paaren eins auswischt) oder indem sie – „zur Rettung des Frauensports“ – ein Verbot von Transgender-Athleten verlangt (alles in ihrem Wahlprogramm).

Anlässlich einer Pride-Parade im vergangenen Jahr in St. Pölten meinte FPÖ-Mann Martin Antauer, die Veranstaltung sei ein „Zeichen von Dekadenz“: „Sexualität ist Privatsache und muss nicht für alle sichtbar vor sich hergetragen werden.“ Immerhin: Aus den Reihen der ÖVP wurde das zurückgewiesen, der Abgeordnete Florian Krumböck erklärte: „Aus meiner Sicht wäre es am besten, wenn es die Pride nicht geben müsste. Denn das würde heißen, wir brauchen uns nicht mehr mit Hass und Gewalt herumschlagen. Es würde heißen, wir brauchen uns nicht mehr um die psychische Gesundheit von LGBTQ-Personen sorgen – zumindest nicht mehr als um die der restlichen Bevölkerung. Aber: Wir sind nicht so weit. Solange Hass und Gewalt, gesundheitliche Probleme und Vorurteile Thema sind, wird es die Pride-Paraden und die Diskussion rundherum geben müssen.“

Hass und Gewalt: Als vor fünf Jahren im Nationalrat über eine systematische Erfassung von „Hate-Crime“ gegen LGBTQ-Personen diskutiert wurde, wurde dies von allen Fraktionen begrüßt. Mit einer Ausnahme: Ein freiheitlicher Beitrag ist der Parlamentskorrespondenz nicht zu entnehmen.

Als jetzt bekannt wurde, dass insgesamt 18 Personen wegen des Verdachts festgenommen worden sind, vorwiegend homosexuelle Männer zu Treffen an abgelegenen Orten gelockt zu haben und sie dort erniedrigt und misshandelt zu haben, gab es Reaktionen vom Innenminister abwärts sowie von allen Parteien – mit Ausnahme der FPÖ. Sie, die bei jedem Polizeieinsatz um Menschen mit Migrationshintergrund aufschreit, ist hier still.

Sie trägt Verantwortung: Es geht auch um ihre Partnerschaft mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der gerade ein Verbot von Pride-Paraden in seinem Land durchgesetzt hat. Es geht um die Stimmung, die sie gegen lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen befeuert. Beispiel Manfred Haimbuchner, der oö. Landesparteichef und LH-Stellvertreter, der ihnen schon einmal so mir nichts, dir nichts unterstellt, sie würden „nichts leisten“.