ANALYSE. Ob bei der Wehrpflicht oder beim Pensionsalter: Mit vorgeschobenen Argumenten werden wichtige Debatten abgewürgt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), eine Vorkämpferin für Gleichstellung? In einem Interview hat sie gerade erklärt, solange die Gleichstellung nicht da ist, sei es nicht der richtige Weg, Frauen zum Wehrdienst zu verpflichten. Also wird das nie was: Würde Tanner mit dem Ziel für Gleichstellung kämpfen, eine Wehrpflicht für alle ermöglichen zu können, wäre das anders. So aber dient es eher als Vorwand, sich erst gar nicht mit dieser Frage auseinandersetzen zu müssen.

In immer mehr europäischen Ländern läuft eine solche Auseinandersetzung. Schlicht vor dem Hintergrund, dass es hybride (militärische) Bedrohungen sowie unzählige (auch nicht-militärische) Herausforderungen für den Staat gibt, für die sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten notwendig sein können.

Ähnlich verläuft die Nichtdebatte über das Pensionsalter. Es passt nie. Der neue oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Martin Winkler hat sich in einem „Presse“-Interview gegen eine Erhöhung ausgesprochen: „Wir sind in einer Phase, in der wir wirtschaftliche Schwierigkeiten haben und Firmen kaum Leute über 60 neu anstellen wollen. Ich bin wahnsinnig skeptisch, dass das der richtige Zeitpunkt ist, so etwas zu diskutieren. Zudem haben wir Arbeitnehmergruppen, deren Lebenserwartung deutlich kürzer ist. Die Diskussion werden wir irgendwann führen, aber sicher nicht in den nächsten drei, vier Jahren.“

Da steckt viel drinnen, letztlich bleibt aber, erst irgendwann werde man darüber reden, weil die wirtschaftliche Lage derzeit so schwierig ist. Was korrekt ist. Nur: Eine Erhöhung des Pensionsalters braucht eine Vorlaufzeit von gut und gerne zehn Jahren. Daran kann auch ein Nachhaltigkeitsmechanismus nichts ändern, mit dem die Regierung sicherstellen will, dass es irgendwann dazu kommt.

Es war auch ein Sozialdemokrat, nämlich Christian Kern, der sich in der „Kleinen Zeitung“ unlängst für eine Anhebung des Pensionsalters ausgesprochen hat. Das bestehende werde sich nicht aufrechterhalten lassen, sagte er: „Man wird um eine stufenweise Erhöhung auf Dauer nicht unhinkommen.“ Das zähle zu den „unangenehmen Wahrheiten“.

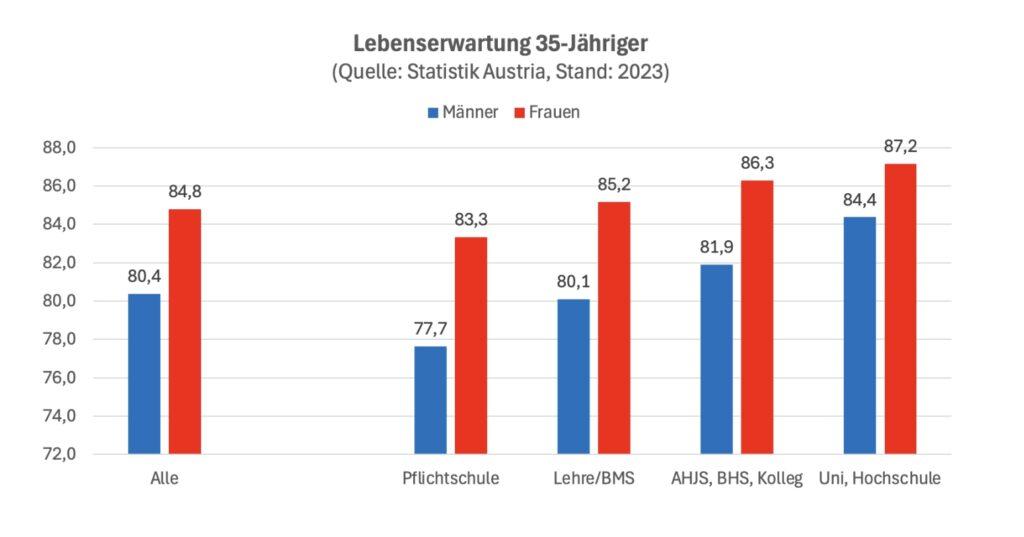

Wo Martin Winkler einen Punkt hat, ist in Bezug auf die unterschiedliche Lebenserwartung. Statistik Austria hat wieder einmal gemeldet, dass sie bei – nach formalen Kriterien – höher Gebildeten höher sei. Bei heute 35-jährigen Frauen mit Uni-Abschluss liegt sie (mit 84,4 Jahren) beispielsweise um fast sieben Jahre über jener von gleichaltrigen Frauen, die nicht über die Pflichtschule hinausgekommen sind (77,7 Jahre).

Dieser Hinweis ist zunächst unbefriedigend: Es gibt keine Erklärung dafür, warum das so ist. Die Daten könnten so verstanden werden, dass Bildung automatisch langlebiger macht. Was Unsinn ist. Studien deuten darauf hin, dass es viele Gründe gibt. Vor allem auch Faktoren wie Gesundheitsbewusstsein und Ernährung spielen demnach eine Rolle: „Denn in den vergangenen Jahrzehnten haben sich die häufigsten Todesursachen zunehmend von infektiösen auf chronische Krankheiten verlagert, die stärker vom individuellen Lebensstil abhängen.“ Dafür sei vor allem Bildung entscheidend; mehr noch als das Einkommen.

Bloß: Was heiß das alles für das Pensionsalter? Zunächst erscheint eine Debatte darüber dringlich, weil reale Pensionskürzungen vieler Pensionen 2026 und möglicherweise auch darüber hinaus nicht zuletzt eine Folge unterlassener Pensionsreformen in der Vergangenheit darstellen. Zweitens mögen Pensionsausgaben ab den 2030ern zwar weniger stark steigen, als sie es derzeit tun, werden aber Pflege- und Gesundheitskosten etwa massiver zunehmen, womit der Handlungsbedarf bleibt.

Umso naheliegender wäre es, jetzt über das Pensionsalter zu reden, zumal eine Anhebung ohnehin erst zehn Jahre nach einem Beschluss möglich ist. Wobei das mit der Lebenserwartung nichts ist, was dagegenspricht: Es gibt Gruppen, die zu höherer Bildung kommen können und eher länger (gesund) leben: Warum soll sich in ihrem Fall das Pensionsalter an der Lebenserwartung von Menschen orientieren, die es mit größerer Wahrscheinlichkeit weniger lang tun? Es könnte sogar ein neuer Zugang zu Solidarität und Leistungsgerechtigkeit sein, diese „Logik“ zu durchbrechen.