ANALYSE. Durch Korruptionsaffären wird das politische System nachhaltig beschädigt. Glaubwürdige Konsequenzen wären daher nicht nur für Volksparteien wie ÖVP und SPÖ von existenzieller Bedeutung.

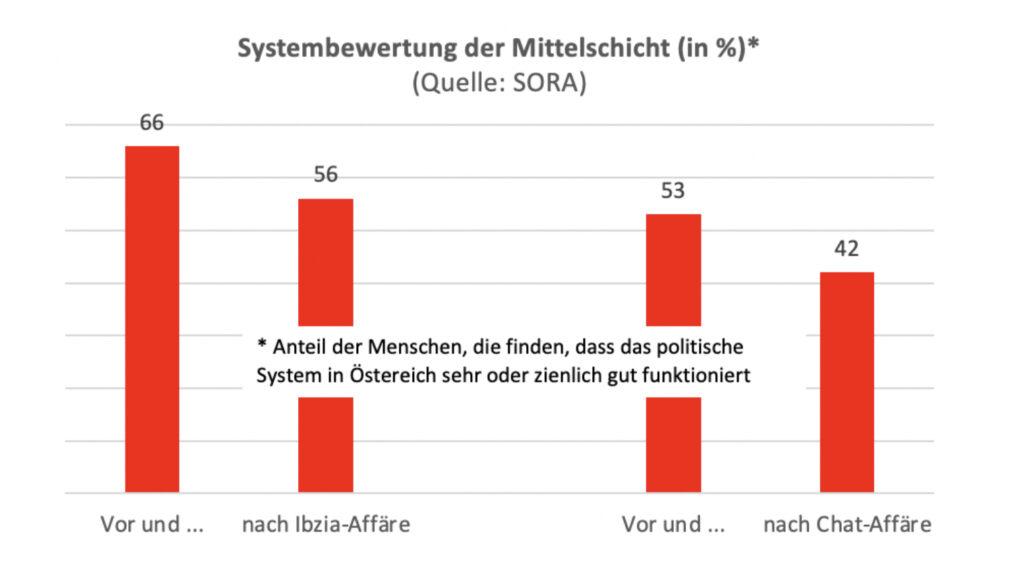

Beim Demokratiemonitor, den das Sozialforschungsinstitut SORA führt, werden Folgen großer Korruptionsaffären sichtbar. Vor allem in der ökonomischen Mitte der Gesellschaft, wie den Unterlagen zu entnehmen ist: Nach der blauen Ibiza-Affäre war der Anteil derer, die fanden, dass das politische System in Österreich sehr oder ziemlich gut funktioniere, mit 56 Prozent um zehn Punkte niedriger als im Jahr davor. Und nach Beginn der türkisen Chataffäre um Sebastian Kurz brach der Anteil gegenüber einer Erhebung unmittelbar davor noch viel weiter ein; nämlich auf 42 Prozent.

„Die Mitte stellt sich die Frage, ob das politische System noch ein Gemeingut oder eher ein Selbstbedienungsladen ist“, analysierte SORA dazu: „Auch in der Mitte der Gesellschaft sind politische Gleichheit und Mitbestimmung Thema. Im Gegensatz zum unteren Drittel geht es jedoch nicht um das Erleben von Abwertung und Ausschluss. Im Vordergrund steht vielmehr der zunehmende Eindruck, dass privilegierte Gruppen das politische System für ihre Eigeninteressen nutzen. Im mittleren Drittel sinkt das Systemvertrauen also u.a. deshalb, weil die überwiegende Mehrzahl der Menschen davon ausgeht, dass ,sich die gut Situierten untereinander ausmachen, was im Land passieren soll‘ (78%).“

Der FPÖ kann das wenig anhaben. Die Ibiza-Affäre hat gezeigt, dass sie ihre Anhängerschaft eher nur vorübergehend enttäuschen kann. Die Erklärung dafür ist einfach: Die Partei wird nicht gewählt, weil sie eine bessere Alternative anbietet, sondern weil sie ausdrücklich gegen „das System“ steht. Daher ist es auch möglich, dass Herbert Kickl (FPÖ) mit bloß 20 Prozent, aber doch, mittlerweile als Führender aus Erhebungen zur Kanzlerfrage geht, obwohl er der österreichische Politiker neben Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist, dem die meisten Menschen misstrauen (71 Prozent).

Schwerwiegender ist das Ganze für andere Parteien, die Volks- im Sinne von Massenparteien sein wollen. Zunächst die ÖVP: Schon 2016/17 war das Systemvertrauen angeknackst. Sebastian Kurz ist sich dessen bewusst gewesen und hat daher eine neue Politik versprochen, die für Transparenz und Sauberkeit, aber auch Nicht-Anpatzen stehen sollte. Damit hat er Hoffnungen geweckt, die seine Wahlerfolge zum Teil erklärten.

Umso größer war dann aber auch die Enttäuschung nach der Chataffäre, laut der sich Kurz Gedanken darüber machte, wie man der rot-schwarzen Regierung unter Kern-Mitterlehner einen Erfolg bei der Nachmittagsbetreuung an Schulen vereiteln könnte („Kann ich ein Bundesland aufhetzen?“) oder wie er Thomas Schmid aufforderte, einem Kirchenvertreter „Vollgas“ zu geben.

Von wegen „neuer Stil“. Das Schlimme ist, dass damit eine Wählergruppe, die gerade noch einmal dafür gewonnen werden konnte, sich politisch zu beteiligen, verloren sein dürfte. Und zwar in dem Sinne, dass sie nicht mehr wählen geht oder wenn, dann nur, um eine Proteststimme abzugeben. Oder soll man von einer destruktiven Stimme reden, wenn lediglich Abrisskräfte gestärkt werden?

Der Haken ist nun, dass die ÖVP so ziemlich das Gegenteil dessen betreibt, was seit dem Kurz-Abgang notwendig wäre: Ein glaubwürdiger Neubeginn in den eigenen Reihen und in der Politik, um Vertrauen in Teilen der Bevölkerung wieder Stück für Stück zurückzuerobern. Ja, gerade weil sie das unterlässt, stellt sich die Frage, ob sie eine Perspektive haben kann, sich auch nur als 20-Prozent-Partei zu halten.

Die SPÖ ist unfreiwillig um eine Spur weiter: Die Partei hat Andreas Babler als Vorsitzenden bekommen, weil es maßgeblichen Kräften nicht gelang, Pamela Rendi-Wagner zu halten, aber wichtig war, Hans Peter Doskozil als Nachfolger zu verhindern. Bablers Hauptaugenmerk gilt Leuten, die sich als ökonomische Verlierer sehen und wirklich wenig haben. Zumal sie auch eher jene sind, die finden, dass das politische System nicht mehr gut funktionieren; und zumal er als unkonventionelle Anti-Eliten-Kraft auftritt, könnte er damit vielleicht punkten.

Sein Problem ist aber, dass er sich innerparteilich nicht so weit verselbstständigen kann, wie es nötig wäre. Dass etwa die Wiener SPÖ durch ihren Umgang mit der Kleingartenaffäre ein Bild verstärkte, wonach es auch in der Sozialdemokratie halt doch „Gleiche und noch Gleichere“ gibt, die es sich richten können, um es in Anlehnung an Worte von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer dazu zu formulieren.