ANALYSE. Das Programm bzw. der Kompromiss, auf den sich Stocker, Babler und Meinl-Reisinger verständigt haben, passt nicht mehr zu Budgetlage. Und die Länder legen sich quer.

Seit Monaten wird Budgetpolitik nach Stimmungslage oder Gefühl betrieben: Im Wahlkampf handelte es sich um Stimmungslage, da redete insbesondere der zuständige Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Verhältnisse einfach nur schön und meinte sein Chef, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), es sei kein Sparpaket nötig, ein vernünftiges Wirtschaftswachstum werde es richten.

Dann kam das Gefühl: Man bemühte sich, den Konsolidierungsbedarf abzuschätzen. Im Laufe der Zeit ist eine immer größere Summe dabei herausgekommen. Vor einer Woche war plötzlich klar, dass 6,4 Milliarden Euro für heuer nicht ausreichen werden. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) teilten sinngemäß mit, dass es unter diesen Umständen auf ein EU-Defizitverfahren hinauslaufen werde. Mehr könne man jedenfalls nicht „sparen“.

Nur nach Gefühl vorgehen konnten sie und die übrigen Regierungsmitglieder unter anderen, weil das wahre Ausmaß der Budgetmisere nicht einmal für das vergangene Jahr klar war. Zu Ländern und Gemeinden gab es keine Zahlen. Da tappten selbst die Wirtschaftsforscher im Dunkeln: Am vergangenen Freitag wurde in der WIFO-Konjunkturprognose für 2024 ein gesamtstaatliches Defizit von 4,1 Prozent des BIP angenommen.

Am Montag nun legte „Statistik Austria“ belastbare Angaben vor. Ergebnis: Es handelt sich um 4,7 Prozent. Das ist keine kleine Abweichung. Da geht es um fast drei Milliarden Euro mehr. Das entspricht den Ausgaben für die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung für gut zweieinhalb Jahre.

Jetzt gibt es also erst eine belastbare Planungsgrundlage für ernsthafte Budgetpolitik. Die Regierung bzw. Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) könnten von vorne beginnen. Wobei spannend wäre, was dabei herauskommen würde. Würde Babler wieder auf Vermögenssteuern verzichten? Würde sich Meinl-Reisinger einmal mehr mit einer Nicht-Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters abfinden? Beides ist fraglich.

Tatsache ist, dass man trotz verschlechterter Grundlage auf ein noch größeres Konsolidierungspaket, das bereits heuer greift, verzichten kann, um die leichte wirtschaftliche Erholung nicht zu gefährden, die es möglicherweise geben wird; dass der Druck jedoch gestiegen ist, mehr längerfristig wirkende Maßnahmen zu ergreifen.

Das lässt sich aus einer Botschaft herauslesen, die in der jüngsten WIFO-Prognose enthalten ist: Was man durch die Abschaffung von Klimabonus oder Bildungskarenz in der bestehenden Form budgetär erreicht, ist schön und gut; im Laufe der Zeit wird es jedoch „durch die weiterhin dynamisch wachsenden Pensions- und Gesundheitsausgaben und durch die nun merklich höhere Zinsausgabenbelastung der öffentlichen Haushalte geschmälert“, heißt es da.

Antwortmöglichkeit A): Man reagiert durch höhere oder neue Steuern darauf. Antwortmöglichkeit B): Man bremst die Entwicklung von Pensions- und Gesundheitsausgaben. Problem dabei: Zumindest bei den Gesundheitsausgaben müssen die Länder mitwirken. C): Man setzt auf einen Mix.

Die Länder stellen in der Sache ein eigenes Problem dar. Dass erst am 31. März 2025 klar ist, wie hoch das gesamtstaatliche Defizit 2024 war, hat eben auch damit zu tun, dass ihre Beiträge bis dahin offen waren. Dass sie gemeinsam mit ihren Gemeinden kein Interesse daran hatten, zeitnah Fakten zu schaffen.

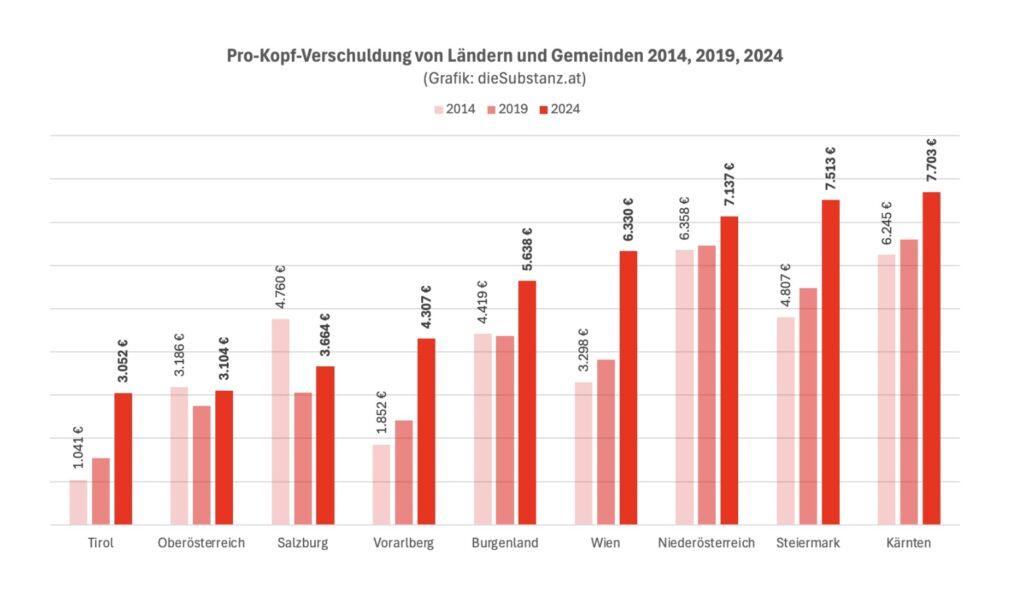

Man könnte glauben, Österreich als Gesamtstaat sei ihnen egal. Und zwar auch, weil sie auf Kritik einfach nur patzig reagieren. Man brauche keine Zurufe aus Wien, meint der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Okay, in seinem Land war die Pro-Kopf-Verschuldung inklusive Gemeinden im vergangenen Jahr sogar niedriger als 2014. Siehe Grafik.

Deutlich höher war sie bei steigender Tendenz unter anderem jedoch in der Steiermark. Und der dortige Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) tut die Einladung von Marterbauer und Eibinger-Miedl, zu reden, gar als gefährliche Drohung ab: Seines Erachtens müssten die finanziellen Spielräume der Bundesländer („die tragenden Säulen der Republik“) vergrößert werden. Sprich: Der Bund soll laut Kunsasek einfach mehr Geld überweisen.

Da wird es schwierig für die Regierung, nicht zu scheitern. Sie ist es schließlich, die für die gesamtstaatlichen Verhältnisse geradestehen muss.