ANALYSE. Salzburgs Landeshauptfrau Edtstadler tut die Forderung „ihrer“ Gemeinden, die Grundsteuer zu erhöhen, als „SPÖ-Idee“ ab. Das ist daneben – und Teil eines knallharten Pokers.

Gegen Ende der ersten Verhandlungsrunde über die Bildung einer türkis-rot-pinken Regierung hat die ÖVP eine Grundsteuererhöhung nicht mehr ausgeschlossen. Es ist bald ein Jahr her und vergessen. Mehrere Landeshauptleute haben sich jüngst dagegen ausgesprochen, Karoline Edtstadler (Salzburg) hat es jetzt in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ besonders deutlich und bemerkenswert tief getan: „Ich lehne es entschieden ab, mit neuen Steuern, also einnahmenseitig vorzugehen“, sagt sie: „Die SPÖ-Idee von Finanzminister Markus Marterbauer, die Grundsteuer zu erhöhen, wäre der erste Schritt hin zu Vermögenssteuern.“

Was richtig ist: Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut hat die Grundsteuer vor einigen Monaten als „geeigneten Baustein“ dafür bezeichnet, „einen größeren Anteil am Steueraufkommen aus Vermögenswerten zu erzielen“. Wenn man sich bei einer Reform am baden-württembergischen Modell einer Bodenwertsteuer orientieren würde, könnte man laut dem Institut hierzulande auf immerhin 2,7 Milliarden Euro kommen. Derzeit bringt die Grundsteuer nicht einmal ein Drittel dieser Summe (rund 800 Millionen Euro).

Allerdings: Eine Bodenwertsteuer fordert auch WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, ein liberaler Wirtschaftswissenschaftler. „Es gibt ja neben der Kommunalsteuer und der Grundsteuer sehr wenig Eigenes, was die Gemeinden machen können“, sagte er vor einem Monat in einer ORF-Pressestunde: „Ich glaube, dort müsste man aktiv werden.“ Und zwar im Kontext einer größeren Reform, so Felbermayr. Man könne beispielsweise zu einer Bodenwertsteuer gehen statt einer Grundsteuer.

Bei einer Bodenwertsteuer ist die Höhe der Steuer, die vom Eigentümer zu bezahlen ist, allein abhängig vom Grundstückswert. In Baden-Württemberg gibt es jedoch einen Abschlag, wenn das Grundstück überwiegend für Wohnzwecke genützt wird. Sprich: Teuer wird’s eher nur, wenn Baugrund gehortet wird. Insofern könnte die Steuer auch dazu beitragen, dass mehr gebaut wird.

Ob sich Edtstadler dessen bewusst ist? Was sie unterschlägt mit ihrer Behauptung, dass es sich beim Ruf nach einer Grundsteuererhöhung um eine „SPÖ-Idee“ handle, ist jedenfalls dies: Am lautesten ruft der ÖVP-geführte Gemeindebund danach. „Hier geht es nicht um einen ideologischen Zugang, sondern um Politik mit dem Rechenstift“, sagt Gemeindebundpräsident Johannes Pressl (ÖVP) in den „Vorarlberger Nachrichten“. Er würde die Steuer um 50 Prozent erhöhen.

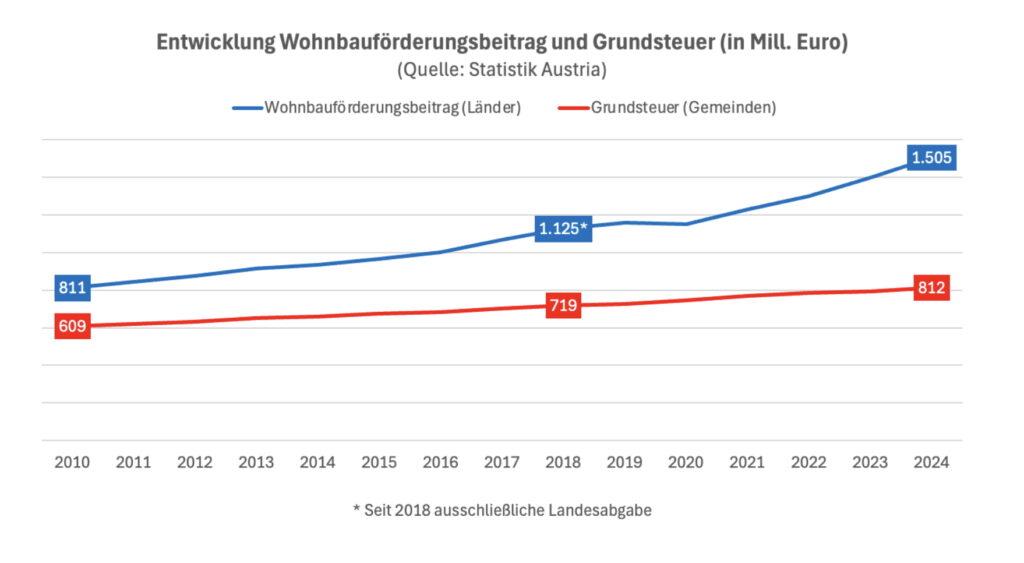

Viele Gemeinden stecken in existenziellen Schwierigkeiten. Wie den Ländern setzen ihnen unter anderem – inflationsbedingt – explodierende Personalkosten zu. Gegenüber den Ländern haben sie einnahmenseitig jedoch einen Nachteil: Die Grundsteuer, eine der wenigen Gemeindeabgaben, steigt kaum. Der Wohnbauförderungsbeitrag, der zu den ganz wenigen Landesabgaben gehört, steigt hingegen stark (siehe Grafik). Das ist logisch: Er ist einkommensabhängig, beträgt ein Prozent der allgemeinen Beitragsgrundlage. Die Grundsteuer basiert hingegen auf jahrzehntealten Einheitswerten.

Wien, das Stadt und Land zugleich ist, steigt der Wohnbauförderungsbeitrag nicht stark genug. Es hat daher angekündigt, ihn um einen halben Prozentpunkt zu erhöhen. 190 Millionen Euro soll das pro Jahr bringen.

Allen Gemeinden außer Wien ist eine solche Möglichkeit verwehrt. Sie können – wenn man sie gesetzlich lässt – die Grundsteuer erhöhen, ausgerechnet ÖVP-geführte Länder legen sich zu ihrem Leidwesen jedoch quer. Warum? Weil diese Länder im Unterschied zu Wien noch immer davon ausgehen, dass zwei andere Möglichkeiten existieren, ihre budgetären Probleme zu lösen: Entweder gesteht ihnen der Bund zu, dass sie höhere Schulden machen dürfen; oder der Bund leitet ihnen über den Finanzausgleich einen größeren Teil der Steuereinnahmen weiter.

Beides lässt sich aus ihrer Sicht viel eher durchsetzen, wenn den Gemeinden keine Grundsteuererhöhung zugestanden wird. Würde das getan werden, müssten sie (wie Wien) auch selbst zu einnahmenseitigen Maßnahmen schreiten und den Wohnbauförderungsbeitrag erhöhen.

Insofern sind die Gemeinden gerade in Geiselhaft der Länder.