ANALYSE. Es kommt, wie es kommen musste: Die Abschaffung der kalten Progression ohne entsprechende Begleitmaßnahmen rächt sich. Jetzt büßen viele Menschen dafür.

„Der Abschied von der kalten Progression bleibt ein Ciao ohne Au!“, steht (noch immer) auf der Seite des Finanzministeriums. Geschrieben worden ist es unter dem ehemaligen Ressortchef Magnus Brunner (ÖVP) anlässlich der Abschaffung der kalten Progression mit 1. Jänner 2023, ja nicht nur dieser Veränderung: „Sozial- und Familienleistungen wie die Familienbeihilfe, der Mehrkindzuschlag und der Kinderabsetzbetrag werden ebenfalls valorisiert“, heißt es auf der Seite.

Brunner ist dafür gefeiert worden. In Bilanzen zu seinem Abschied nach Brüssel ist ihm das gerne als Punkt gutgeschrieben worden. In Deutschland hat er sogar einen Preis dafür erhalten. Wobei die „Presse“ mit Bedauern festhielt, dass er im Ausland mehr Anerkennung ernte als daheim. Doch wo war seine Leistung?

Jetzt kommt es, wie es kommen musste: Der Abschied von der kalten Progression hat sich zwangsläufig zu einem „Ciao mit Au“ entwickelt. Zu einer Budgetkrise mit Anlauf.

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Budget aus dem Ruder laufen kann. In Krisenzeiten ist es zwangsläufig der Fall, nimmt der Staat weniger Lohn- und andere Steuern ein und gibt mehr aus (z.B. für Arbeitslose). Verhängnisvoll ist es, wenn eine verstärkte Inflation sowie eine Abschaffung der kalten Progression und nicht nur keine ausgabendämpfende, sondern ausgabenerhöhende Maßnahmen dazukommen, wie es nun in Österreich der Fall ist.

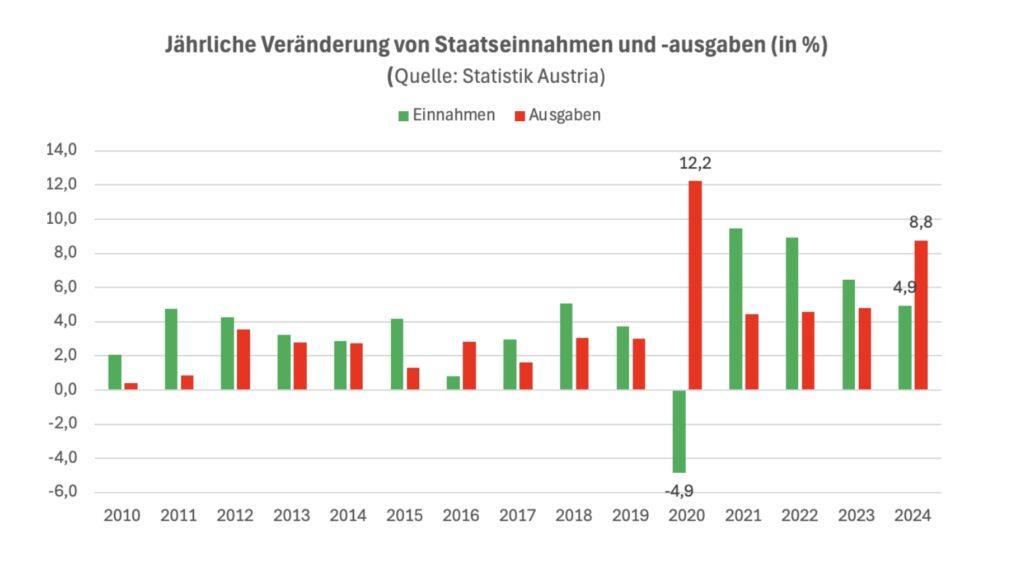

Um es aufzudröseln: Ohne kalte Progression steigen die Staatseinnahmen weniger stark. Zunächst ist das aufgrund einer höheren Inflationsrate kaum aufgefallen. Da stiegen etwa die Preise und damit auch das Umsatzsteueraufkommen. Beziehungsweise die Löhne und damit auch das Lohnsteueraufkommen, bei dem die kalte Progression gewirkt hat. In weiterer Folge stiegen aber auch die Ausgaben stärker. Und zwar nicht nur, weil es Pensions- und Gehaltsanpassungen gab, sondern eben auch die Indexierung von Sozialleistungen. Mittlerweile ziehen die Ausgaben davon und bleiben die Einnahmen auch rezessionsbedingt immer weiter zurück.

Was hätte Brunner und die damalige Regierung tun sollen? Wenn Abschaffung der kalten Progression und Indexierung von Sozialleistungen, dann umso mehr auch Pensions-, Gesundheits- und Verwaltungsreformen, die dazu führen, dass sich das alles finanziell ausgehen kann. Aber nein: Sie sagten A und unterließen es, B zu sagen.

Die Rache folgt nun. Nicht für Brunner, der als EU-Kommissar in Brüssel sitzt oder für seinen ehemaligen Chef, Ex-Kanzler Karl Nehammer, der bald ins Präsidium der Europäischen Investitionsbank einzieht, sondern für viele Einkommensbezieher im Allgemeinen und Familien im Besonderen: Die Abschaffung der kalten Progression wird bis zum Jahr 2029 ganz ausgesetzt, es kommt also auch zu keiner Umverteilung mehr. Zweitens: Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag etwa sollen vorübergehend nicht mehr indexiert werden, was bedeutet, dass sie real gekürt werden. „Ciao mit verzögertem Au“ sozusagen.